在乐善斋本《红楼梦》译出之前,朝鲜文献中关于《红楼梦》的记录寥寥无几。目前能找到的朝鲜文献中提及《红楼梦》最早的记录,是朝鲜后期文人李圭景(1788~?)的《五洲衍文长笺散稿》上篇中的《小说辩证说》,其中言及《红楼梦》的部分内容如下:

小说野俚诸书,稗官所不载者,虽极幻妄无当,然亦有至理存焉。……《桃花扇》、《红楼梦》、《续红楼梦》、《续水浒志》、《列国志》、《封神演义》、《东游记》,其他为小说者,不可胜记。有《聊斋志异》,蒲松龄著,稗说中最为可观,或有实迹,文辞雅驯。与王渔洋同时,渔洋以千金购之,欲为己作,而松龄不应,其操可知也。

李圭景为十八世纪朝鲜实学家李德懋(1741~1793)之孙,终生未仕,修学草野。其《五洲衍文长笺散稿》主要是对中国与朝鲜以及其他东亚国家古今各项事物进行的考证论述,共1400多项,几乎均以“xx辩证说”为题。原稿内容颇为芜杂,韩国学者金春东曾指出此书“难解难读之处不知其数,语不成说之处每页皆有”。以上引文中李圭景并未对《红楼梦》加以介绍或评价,或许其只听过书名未读过其书,又或许读过而印象不深,不觉得有加以介绍与评论的必要。无论何种原因,我们只知道,《红楼梦》在朝鲜文献资料中的首次登场,只是一个书名,除此之外,没有任何别的信息。

另外一则记录来自赵在三(1808~1866)于1855年所作的《松南杂识》,其书中在《西厢记》条下曾言及《红楼浮梦》,内容如下:

《文苑楂橘》中《会真记》“待月西厢下”一句,巧演而为山棚之戏,故“莺莺上”是也。《金瓶梅》、《红楼浮梦》等小说不可使新学少年、律己君子读也。

赵在三也终生未仕,其五代祖为早期家门小说代表作《彰善感义录》的作者赵圣期(1638~1689)。《松南杂识》是朝鲜后期十九世纪代表性的一部百科全书性质的类书,内容庞大,不仅大量参考借用了中国的各种类书与其他文献的内容,也参考借用了同时代朝鲜的各种类书的内容。以上记录中《红楼浮梦》的“浮”字,崔溶澈教授认为是赵在三在记录时不小心多写出来的字,即将《红楼梦》误写成了《红楼浮梦》。而对于《红楼浮梦》有可能是《红楼复梦》的误写的观点,则表示怀疑。此处对《红楼(浮)梦》也是简单言及,并将其与《金瓶梅》并列,强调二书“不可使新学少年、律己君子读也”,表现出了一种泛泛的排斥、警戒的态度。

1832年前往燕京的冬至兼谢恩使团中,作为副使尹致谦的护军前往的中人金进洙(1797~1865)撰有诗集《碧芦集》与文集《西社漫录》等,其中《西社漫录》中收录了其于1857年写作的《碧芦集序》,此序文中亦言及《红楼梦》。据李䛇智的考察,金进洙在1851年也曾作过一篇自序,内容略有差异。

乃取首篇葫芦依样名曰《碧芦集》,仿皇清《红楼梦》前后续例分为三编。(1851)

故取首篇葫芦依样名曰《碧芦集》,仿《红楼梦》凡例分为前后续别。(1857)

上述序文中所言的前后续(别),应该指的是《红楼梦》《后红楼梦》《续红楼梦》。至于“别”,《红楼梦》的各种续书与衍生作品中并无《别红楼梦》一书。目前奎章阁藏本《碧芦集》的确分为前集、后集、续集、别集。两篇序文中提到《红楼梦》,本意仅仅是取其体例,即“前后续”与“前后续别”。据此序文我们可以推测:其一,十九世纪中期的朝鲜文人已经熟知《红楼梦》及其各种续书的存在。其二,当时的朝鲜文人将《红楼梦》之前后续(别)视为同一体例的一种作品群。

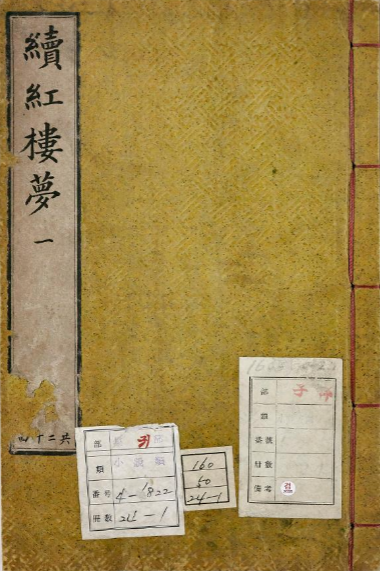

乐善斋本《续红楼梦》

以上的三则记录,可以用以考察《红楼梦》何时传入朝鲜,但若用以考察朝鲜读者对《红楼梦》的观点或评价,则得不到什么有价值的信息。我们甚至可以大胆地质疑一下:他们果真读过《红楼梦》吗?他们对《红楼梦》的理解能够达到怎样的程度呢?

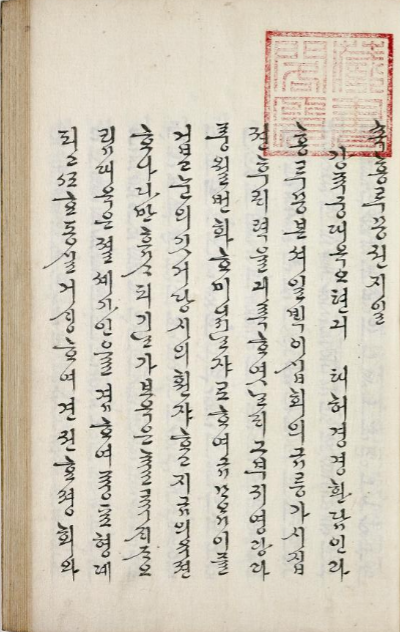

朝鲜读者对《红楼梦》的接受与评价,到目前为止,最为重要的信息,出自乐善斋本《续红楼梦》。该译本卷之一的最前面,有一段与正文连在一起、类似序文的内容。为了表述的方便,暂且将其称为序文。在乐善斋本《红楼梦》与其他四种续书都没有留有任何对于《红楼梦》的评价以及关于翻译的记录的情况下,这篇序文的存在尤其可贵。

乐善斋本《续红楼梦》的第一页,即“序文”

序文的内容中译如下:

《红楼梦》原书一百二十回,叙金陵贾府之前后来历,其中荣华富贵、风月繁华,颇悦读者心目,因而脍炙当时,流传至今。宝玉为风流才子,黛玉是绝世佳人,二人兼为中表之亲,又得同室相处,其情怀缱绻、情意缠绵,无人能及,却能谨守礼义,未有一毫私情,真可谓君子好逑、淑女佳偶,缺一不可。上天虽有意作成二人,然好事多磨、鬼物猜忌,月老之绳终未能系,善缘竟成恶缘,黛玉意外夭逝,宝玉心冷情痴,遂至离俗出家之境地,此恨虽天长日久,如何消尽?

然而,若谓果有其人,则造物必不至如此刻薄(原文对应汉字词为“苟且”);若为杜撰,则作者之命意颇难猜度。所幸有才士先得我心,作成《续红楼梦》三十回,将原《红楼梦》中憾事一概推倒,开卷第一回即言林黛玉得入仙境,不仅凭一粒仙丹得以还生,且神气充盈,终致与宝玉成就良缘,真可谓千古第一快事。其余诸人各按前生积业得其果报,善恶昭然,何敢不惧。此书因接续原《红楼梦》,故上下人物、大小楼阁、余外凡百,皆同原《红楼梦》,并无更改,不致使读者眩惑。读者只将此书第一回作原《红楼梦》之第一百二十一回观即可耳。

呜呼,无论男女,积善修德,则三生三世,自得富贵。如史太夫人者,因执心慈善,行事贤正,得享天禄久长、子孙繁盛,高寿九十、五福兼备,比之古之男子,仿佛唐之郭汾阳。至于王凤姐,虽性格伶俐、言辞巧慧,却自恃姿色、轻率放肆,终亲当其害,致家业散乱,无后而亡,古语所谓哲妇倾城,正谓凤姐之流,能不引以为戒乎。(笔者翻译)

对此序文,崔溶澈教授曾指出并没有与之对应的原文,因而推测此序文可能是由当时的译者或其他人所作,并指出此序文的语气是一种“(序文)作者自己的口吻”,其还指出引文中划线部分转译自对秦子忱《续红楼梦》之“凡例”的缩译。

从这段序文中,我们能够看到与中国人不同的朝鲜人对《红楼梦》的看法。第一段中,序文作者对《红楼梦》的评论颇为中肯。作者无论是对于贾府的荣华富贵与风月繁华的悦之耳目,还是对宝黛二人之间情深缘浅的“恨(欠事)”的同情,还是对二人结局的难消之“恨”的感慨,都可谓在一定程度上读懂了《红楼梦》。此段中颇为异色的是对宝黛二人遵守礼法的称赞以及对二人风流才子与绝世佳人身份的强调。这两点是朝鲜时期小说评论中最为常见的论调,朝鲜时期文人创作的汉文或韩文小说的序文中随处可见这样的观点。

实际上《红楼梦》中对于宝黛二人之间的情感描述中,礼与义并非曹雪芹有意着墨之处,且以宝玉之乖僻与黛玉之孤高,礼与义与二人的生活相隔甚远。换言之,礼与义从未成为二人需要思考或者探讨的问题。至于才子佳人的人物设定,如果想起贾母那番鞭辟入里的言论,就可知才子佳人在《红楼梦》中,几近贬义。此类基于社会伦理道德的评价标准,或许是当时社会伦理价值与意识形态的投影。只是,批评止于此,难免让人觉得遗憾。宝黛二人之间的感情恰恰是男女相悦之“私情”,是贾母口中的“别的想头”,若认为二人情感的可贵之处在于不违礼教,未免浅视了二人之间的情感,也未免浅解了《红楼梦》的悲剧内核。

第二段中,“若果有其人,则造物必不至如此刻薄”,似乎指向双向否定:“若果有其人”,是一种怀疑的语气,即宝黛二人似乎不应是凡间可有之人;而“造物必不至如此刻薄”则表达了一种对造物主的质疑,质疑的内里是对二人深切的同情。而“若为杜撰,则作者之命意颇难猜度”一句,则是对《红楼梦》或者曹雪芹的命意非常坦率地直言,未能尽懂。但是,如果我们联想到此序文的作者持续强调的善恶有报,那么所谓“作者之命意颇难猜度”似乎正是因为《红楼梦》的结局未遵循善恶有报的原则,所以才颇难猜度。如果真是如此的话,那么我们不得不遗憾地看到,此序文作者对《红楼梦》的理解,止步在哪里。

最后一段,也是承接第二段善恶有报的观念而来。强调积德行善,便会自有福报,并以贾母为例进行说明,将贾母比作唐代的郭子仪。而对王熙凤的评价,则归结为“哲妇倾城”,虽然肯定了王熙凤的聪明能干,但斥责其轻率放肆,导致家业散乱,而“无后”则是其自受其害的恶报。这种观点是对王熙凤比较普遍的评价。

朝鲜时期输入了大量各种类型的中国小说,朝鲜读者在接受、理解各种中国小说时表现出了一定的选择性,他们的选择在朝鲜这一国家中扎根、成长、开花、结果,久而久之就融入了朝鲜人的意识与文学生活之中,成为一种朝鲜的文学传统,如上述序文分析中出现的一些内容:谨守礼义的价值观、才子佳人的人物形象、善恶有报的主题等。如果将这样的人物设定或者故事模式放到中国古代小说源远流长的历史中来看,其虽然也是通俗小说作品的主流与大众品位的表现,但似乎难免会受到古板、无趣、脱离现实之类的批判。然而从比较文学或者中国文学与文化对外传播的角度来看的时候,我们需要正视的一个问题是:这些看似古板、无趣、模式化的东西,却正是中国文学在朝鲜被选择、被接受的东西。

朝鲜读者这种具有普遍性的阅读喜好、文学品位、审美取向、价值观以及理想的生活模式等,与《红楼梦》之间是有相当的距离或者隔阂的。换言之,《红楼梦》并不是一部很合他们口味或品位的作品。即便他们可以在既有的标准之上形成新的期待视野,他们对“好的作品”的期待恐怕依然不是《红楼梦》类型的。

《红楼梦》在世界范围内的传播日渐扩大,在全球的译本已达三十余种语言、一百五十多种版本,却依然被认为是“边缘经典”。所谓边缘经典,即《红楼梦》作为伟大的文学作品的经典地位虽然获得了国际上的认可,但其处境却依然是边缘性的、非主流的。原因有可能非常简单,那就是外国人中能读懂《红楼梦》的读者很少,读不懂自然谈不上喜欢、更谈不上认可进而感动于其文学与艺术价值。