2025年8月8日,上海杨浦复兴岛成为全球首个“痛岛”,主题是“欢迎回家,永远的主角”

“痛みを感じろ,痛みを考えろ,痛みを受け取れ,痛みを知れ”(感受痛苦吧,考虑痛苦吧,接受痛苦吧,了解痛苦吧)。这是2010年《火影忍者疾风传》第386集上映时,佩恩对整个木叶村所说的台词。

时至今日,痛(いたい)已经不再只是对身心创伤的描述,而是成为二次元群体热烈展现自我的必备方式。从早期的痛车到后来的痛包、痛衣、痛厕所,发展到现在的痛爹妈、痛岛、痛金,年轻人似乎可以“痛一切”,逐渐形成“痛〇〇”的后缀词。

而二次元用来痛的方式和佩恩的神罗天征(しんらてんせい)也颇为类似,那就是让各种过度闪耀充盈大家的视线,在视觉美学上类似波普艺术与极繁主义(Maximalism)的结合。

今年夏天的上海,“随处可痛”已经成为日常系(空気系)的一部分。从5月到8月,星铁LIVE演唱会、明日方舟音乐会、2025UF游戏音乐嘉年华、新世纪福音战士30周年、第20届中国国际动漫游戏博览会(CCG EXPO)、BiliBili World 2025(BW)、首届上海之夏国际动漫月、第22届 China Joy等各项二次元浓度爆表的活动都在上海举办。走在上海路上,随处可见背着各种痛包路过的二次元们,就连《明日方舟》主题痛船从苏州河开过来,大家也早已见怪不怪。

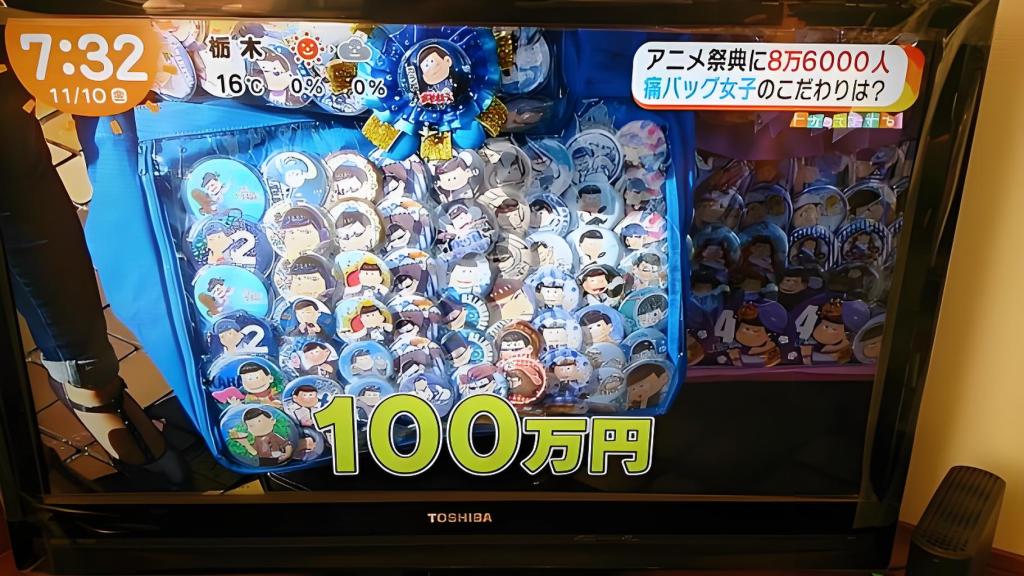

从8月8日开始,小红书RED LAND启动之后,上海杨浦复兴岛就变成全球首个痛岛,其经济带动实力相当强劲,据澎湃新闻报道,活动期间滨江商圈三天消费同比增长142.4%[①];8月10日,同样是上海RED LAND漫展,一位二次元背着全是金钞的痛包。虽然包不值钱,但二次元金钞身价直接破万,他走到哪里,哪里就是大家的焦点,痛金也是直接登上全网热搜,到22号微博词条阅读量已经超过600万[②]。二次元强劲的情感消费实力,着实令人印象深刻。

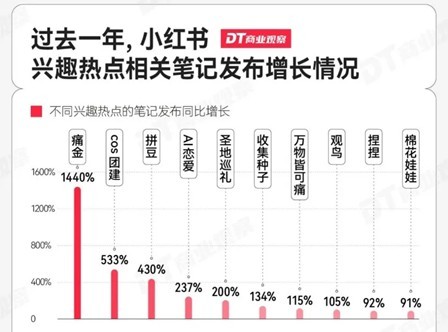

痛金的发布量在二次元文化中呈井喷式上升。图源:DT商业观察

上海已经成为中国的圣地巡礼去处之一,上海二次元文化的蓬勃发展也给其他城市的文创产业之路带来新风。笔者所在的成都也不遑多让,在继一环路天府红二次元购物中心之后,又在昭觉寺旁开了一家天府国际动漫城,行走在这些二次元痛楼里,痛包痛衣基本就是撞个满怀,Coser、Fursuit、汉服老师们在这里都属于日常穿搭。

“去宅向痛”早已成为现今二次元群体的常态。和上一代二次元不同的是,他们信奉“与其圈地自萌,不如造梗破圈”的原则,将自己所热爱之物更多呈现到世界面前,这样的人或许可以被称作2.5次元,小红书二次元负责人如是说:

“2.5次元并不是一个新群体,而是近年来,二次元文化在国内的一种演化和分野。相较于上一代的二次元更圈地自萌的状态,新一代二次元在表达和文化消费上更加开放、乐观——他们既懂老二次元,也愿意连接现充人群,既了解社会规训、生存法则,也时常流连忘返于虚拟世界,那似乎是他们最后的精神堡垒。”[③]

所以这些2.5次元们到底在痛些什么,而且还痛了整整60余年?

00:痛〇〇的现象学发展脉络

虽说年轻人可以痛一切,但“痛〇〇”确实是独属于〇〇年代的想象力。这不只是因为“以痛为名”的行为最早出现的就是二〇〇〇年,在诞生之处就已经具备“(恥ずべき行いを「痛い」と表現する”(将引以为耻的行为称作痛)的意思。在广词苑(2008年第6版)中专门援引了一个例子,将引以为耻的定义更加明确缩窄为“夸张装饰的妆面”让旁人频频侧目,那么“痛い”一般情况就用来“形容由于过多装饰而过度华丽的人,以及有小众兴趣不合群体的爱好者”[④]。更重要的是,这个词的发源群体就是御宅族,对日本文化来说“XX年代”的表述方式就是对御宅族的群体变迁进行考察的命题。

宇野常宽《〇〇年代的想象力》中文译本

在〇〇年代之前,真正面临“痛”的是什么?正是九〇年代日本二次元作品乃至世界文化思潮所坚守的“世界系”,作为“主人公对恋爱对象之间微观感情下的人际关系(你和我),不以社会或中间项为中介,而直接与‘世界危机’或‘世界末日’之类存在论式宏大叙事相连接的想象力”所搭建起的象征界,即被取代的“过去的想象力”[⑤]。但也正是这份世界系的建构与消解,带来历史的大苦痛(capital agony)。

首先它在具体呈现过程中面对个体与世界都各自有苦痛性,这正是阿基·贾维南(Aki Järvinen)所说的苦痛的两种形态:“一是日常(mundane)之痛,比如耻感和罪感;二是生存(existential)之痛,最根本的正是死亡之惧(fears of death)……日常之痛显然源自具体的对象,而生存之痛则源自不确定的氛围和事件”[⑥]。日常之痛是恋爱对象被迫分离之苦痛,而生存之痛则是世界毁灭可能之苦痛。

然后,宏大叙事(世界系)进入〇〇年代之后开始凋零,导致我们进入决断主义式的大逃杀对抗,这种痛感不再是出现在日常与生存之中,而是以小叙事的方式重新回到身体上。无论是《EVA》《大逃杀》还是《死亡笔记》等作,动画中角色里活的身体成为疼痛主体,然后又很快躯体化到御宅族的精神创伤之中。

于是精神分裂分析意义层面的疼痛文化形成一种演变,那就是鲁思·本尼迪克特所说的两种疼痛感的接续,即从罪感文化向耻感文化,再转移到痛文化上的自我意识变迁:罪感文化来自宗教,是依靠罪恶感的内在自我审判;耻感文化依靠外部强制力,哪怕是“至少要感觉到有外人在场”的社会对自己行动的评价[⑦];而痛文化则是将这种不可见的审判性(无论是内在还是外在)变得可见,然后在审判性中重新找回自己的主体性。

通过视觉性的痛逾越自我的耻,在日本耻感文化里是一个非常大的进步。在痛文化未能覆盖到的领域,耻感文化依然有强烈的规训性,比如音姬(おとひめ),即“贴在每个厕所隔间的墙上,启动时会通过一个小扬声器播放25秒的音乐,来掩盖排泄声音”。这只是耻感文化的一部分,在日本社会里,还有大量被审视并要求耻感的行为,如“女性不化妆是羞耻的”“在日本高于170cm的女性就容易遭受非议”“多余的毛发是羞耻”“甚至自己在外吃拉面都会被凝视”[⑧]。

无独有偶,在中国虽然没有耻感文化传统,但热爱二次元/明星偶像产业的群体们依然长期被指责为“精神鸦片”下“垮掉的一代”,就连能上网都被病理化为“网瘾沉迷”,二次元/明星偶像产业被各种污名化的报道数十年来就更不绝于耳,这些年轻人受到的责难并不比宫崎勤事件后的御宅族少。所以当痛〇〇传入中国之后,能引起这些年轻人的广大共鸣。

按照斋藤环的说法,痛文化就是自伤自恋(自傷的自己愛)的健康化,这里的自伤自恋更像是躯体化的心理创伤,它无法自控地“时刻在想着自己,或在思考别人是如何看待自己的,无法停止拿自己与他人做比较”[⑨]。这里的他人既可以是罪感文化中的神性(宏大叙事),也可以是耻感文化中的旁者。

痛文化中的主体就是正视自伤自恋的自己,并且做出开放性对话的自我,既考虑到他人又坚持自己的展现所形成的看似矛盾的行为。毕竟如果只是单纯的异于常人者并不是痛文化,而是倾奇者(倾く,Katamuku)。

或许会有批评者认为痛文化已经不再是原教旨二次元,但我在看到冈田斗司夫的一段话之后,深以为共情:

“从前有‘因为我是御宅’这种理由在支持着每个人的感情,并且以权威的姿态来让大家的感情正当化,但现在已经没了。当然,这世间对于‘选择自己所爱事物的人们’也就是所有世代的御宅,都会抱着有色眼镜对待。而且无论如何都会排挤你”[⑩]。这又何尝不是一种耻感文化对御宅族的整体目光。

冈田斗司夫《阿宅,你已经死了》中文译本

不过,虽然他讲的是御宅已死的命题,但痛文化完全可以被认为是御宅的转生。当我们自称痛〇〇的时候,就是用这种逆向凝视的目光让我们的感情正当化。痛文化不再是如宅群体那样寻找文化共同体,以及通过分离大人/孩子的肉身,即冈田所说的“用自己像大人的部分来保护自己像小孩的部分”[11]这种身心/主客二元结构去指认自己的宅身份——毕竟这更像是在通过领域划分(separate spheres)的方式书写男性之城:无论是御宅族还是非御宅族,无论是男性还是女性,无论是大人还是小孩,都在潜移默化中以“排除在外的实际的,物质的地理来实现的” [12]。

它带来的更多是对抗性,宫崎勤事件被媒体加速污名化就是这种对抗性的标志性事件。于是彼此都成为不被社会理解的族群,在2020年日本就发生过“虫真绿野指控《哆啦A梦》主题乐园,要求删除静香入浴镜头”[13]事件(详见注释文章)。

而痛〇〇是通过展演自己的情绪化物的方式主动将自己的身体变成公共观察之物,是“活生生的身体”作为统合观念而搭建起的经验的肉体、能动的肉体与处境中的身体(body-in-situation)[14]形成的流动性:整个行为主体既可以是男性也可以是女性(御宅男孩与追星女孩都可以痛),“扎痛我推”的对象依然既可以是男性也可以是女性(可以是萌女孩也可以是我家哥哥),当然去性别身份之后任何“我推”都可以,从官配、冷门、邪门、拉郎配CP(拉郎配的典型就是伏黛恋,伏地魔X林黛玉)到群推(什么都嗑只会使我营养均衡),从物件到知识(听说过痛高中课程吗?)都可以,不一而足。

这种指称标记也从词尾(〇〇宅)转到词头(痛〇〇):从对某种群体的称呼,不管是“针对小众市场的漫画/动画有特别狂热的人(尤其是男性)”的蔑称还是“表现自己精通于某种兴趣的人”的尊称[15](这种称呼甚至覆盖了“〇〇迷”“〇〇狂”的用语表达);转变为对某种行为的称呼,它更像是对罪感文化神性符号的去权威性挪用,也就是圣经经济(scriptural economy)。无论是二次元的圣地巡礼,与形成过载弹幕的“合影”,如同移动神龛式的痛包,还是各种周边摆阵后形成的痛房间,都是如此。

当然痛文化及其行为的发展并不是从〇〇年代开始的,而是更早。经过笔者的考证,痛文化总共经历了四次重大的现象学转向。在这些转向过程中,我们会看到痛内容的载体从空间到时间再到身体的迁移,也会看到痛内容本身从男性元素向女性元素再到中性元素的变迁,还会看到痛方式从日本到韩国再到中国的引领趋势,最终形成现在可以痛一切的泛二次元身体话语表达。

它们分别是从痛车开始的男性元素表达,与初音未来合流形成的女性元素表达,互联网技术提升后的痛弹幕文化,以及从应援文化中进化而来的痛包方式,最后再从痛包发展到能痛厕所、痛爹妈、痛摆阵等愈加“泛”的方式,不只是内容上的泛化,也可以被认为是形式上的泛滥和行为上的重命名。

01:一切都要从痛车开始

8月的上海徐汇区元界夏日嘉年华里,场外停放了13辆涂装痛车,囊括了《赛博朋克:边缘行者》、初音未来、《少女乐团派对!》、《星空列车与白的旅行》等ACGN文化主题,可以说这些在车盖内外都装置的带有高浓度二次元风格的贴画,所形成的视觉空间就是一个移动的异质空间(heterotopia)。

而最早的痛文化就来自痛车(見ていて痛々しい車,看着就很痛苦/羞耻/尴尬的车),准确的说是赛车。当车主把大面积的彩绘涂装到车上后,过剩的视觉色彩会刺痛来往行人的眼睛(视线が痛い),痛车(いたしゃ)也就由此形成。

最早的痛车文化(特に赛车改装)还要追溯到二战之后日本现代汽车工业的发展。

在美国道奇计划(Dodge Plan)的扶持下,日本经济实现快速复兴,首要恢复的就是日本工业。1953年日本成为全球摩托车第五大生产国,日本汽车产业在1955年也进入高速发展时期。日本通产省于1956年6月推出《机械工业振兴临时措施法》,旨在推动日本机械工业高速增长。

日本摩托车、赛车开始通过国际性赛车比赛证明日产车性能,最终带来一系列名次:丰田于1957年首次参加环澳大利亚拉力赛并获得外国赛车组第三名,1958年皇冠在环日本拉力赛夺冠,并为后续90年代获得WRC赛事总冠军蝉联奠定基础。日产达特桑1000量产后,于1958年在澳大利亚耐力赛A组夺冠……在这期间,首部汽车主题漫画登上日本二次元舞台。1960年的漫画《少年No.1》被誉为日本第一赛车漫画,它就是以勒芒赛车和方程式赛车比赛为主线进行。此后《王牌车手》继续连载,随后出现了“日本第一部以汽车为主题火遍全球的动画片”,是1967年4月龙之子制作公司首次放映的《马赫五号》(マッハ Go Go Go),后续还有《赛道之狼》《湾岸Midnight》《头文字D》《Countach-极速奇迹》《STEEL BALL RUN》等作品继续日本汽车动漫IP的浪潮。

于是最早的痛文化,就是从1967年这部《马赫五号》全球热映开始。该作改编自漫画《王牌飞行员》(パイロット·エース),漫画家吉田龙夫同时也是龙之子的创立人与第一代社长。该动画成为诸多日本赛车动漫的样板参考,同时它也与《铁臂阿童木》《铁人28号》等作,成为60年代最早获得欧美市场欢迎的日本动画之一。这些围绕汽车、机器人、机甲等机械朋克主题动画的流行,就是对日本工业产业疾速发展的最好映射。

此后1975年池沢早人師(いけざわ さとし)创作的漫画《赛车之狼》(サーキットの狼)的成功,让痛车真正成为当时的亚文化流行要素,“它的火爆直接导致了上世纪七十年代中期日本人对于超级跑车的消费热潮,而与之相对应的是日本车企也在这个时期推出属于自己的跑车车型。通过一部漫画推动一个国家汽车工业的发展,估计除了日本之外全世界找不到第二家了” [16]。现年74岁的他也是一名赛车手,1977年首次亮相富士新人赛(富士フレッシュマンレース)连续2场获胜,后成为保时捷卡拉雷杯(Porsche Carrera Cup)日本站的首位冠军。

图为池沢早人師首次出版50周年,于东京中野百老汇购物中心的《赛车之狼》巡回展

1976年F1增设日本站,比赛地点为富士高速赛道。村上纪香的《红色天马》于1984年连载,是日本第一部以F1赛事为主题的漫画作品,重点是它推动了日本车手培养与汽车改装行业的兴起[17]。要说真正让涂装改造车辆,也就是痛车技术大面积流行的,是1984年改编自次原隆二同名漫画的动画《车博士》(よろしくメカドック),植田秀仁担任导演,围绕横滨的汽车改装店“メカドック”和主角风见润与日本各地赛车手改装车竞技的故事,制作方又是龙之子[18]。

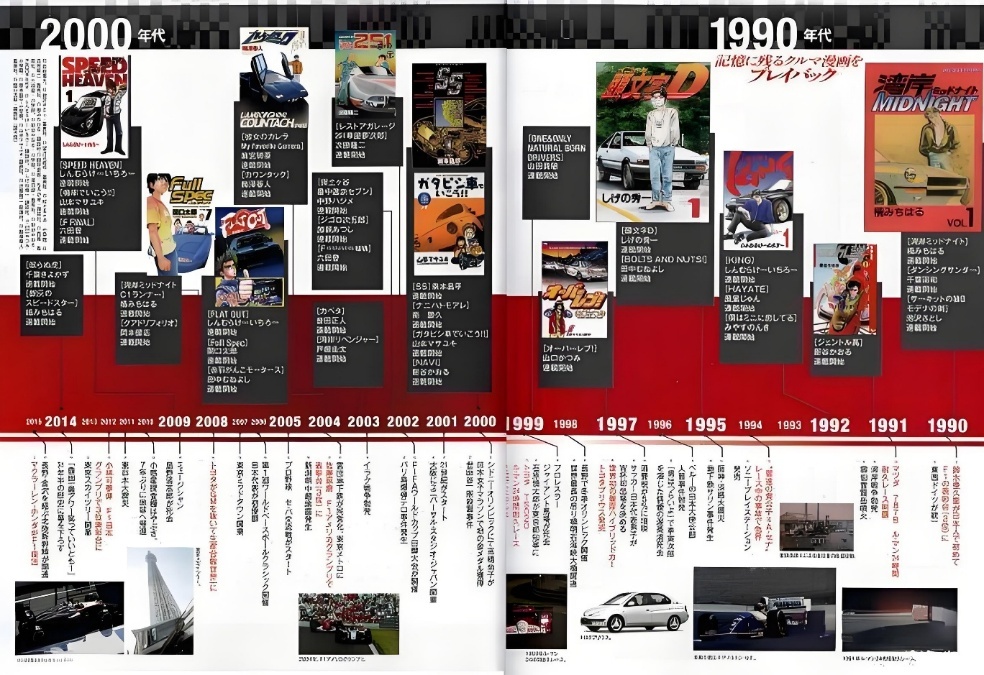

图为NAVICARSクルマ漫画大解剖:記憶に残るクルマ漫画をプレイバック 1960年代~2010年代 页面内容[19]

这些赛车的痛文化风格更多是以机械崇拜和竞速美学为核心,车身最早涂装的是赛车里常见各种色块和装饰几何图形(以赛车动漫中出场的纹样为主)以及骷髅、火焰、蛇形等各种男性荷尔蒙符号。

这时的痛车文化与疼痛现象学(The Phenomenology of Pain)中所说的痛(pain)还颇有关联,不只是因为彩绘(paint)与该词发音相似,而是因为在各种赛车比赛尤其是24小时耐力赛中,赛车出现“真·痛车”的情况并不少见,即便是现在也经常会有赛车撞到赛道、其他赛车等各种情况。今年暑期档上映的《F1:狂飙飞车》,光是电影中出现车毁人伤的场景就不下四处,男主桑尼·海耶斯自己也是伤痕累累,最后关头身体满是痛楚,几乎快要难以支撑。

无论是对赛车手还是对有痛车彩绘的赛车来说,车与人共享同一个肉身概念,梅洛庞蒂认为“肉身化改变了一切”(Incarnation changes everything)就在于此。他讨论的并非物理意义上的肉身化,而是在讨论“身体与精神、内在与外在之间区分的问题”[20]。赛车运动可以成为极限运动的一种,它的高速性让车看似坚硬的外壳本身也变成裸露且易受伤害的皮肤,并且与人的肉身一样共享外在的脆弱性,无论在比赛过程中赛车是否受损,都会给人带来强烈的血肉痛楚(flesh and blood atsab)感。这种现象学的行动主义(phenomenological activism)旨在将身体“视为我能(I can)的工具”,对于赛车手来说,赛车就是他们身体的外延的假肢,哪怕是赛车的任何剐蹭都是痛楚,也是“活着的个体在其不可避免的存在中对自己身体的最根本感受”[21]。

即便如此,当时痛车也没有完全成为大规模铺开的亚文化符号,关键确实是消费不菲带来的钱包很痛。虽说现在要扎一个痛包,要给自己的痛工位摆阵确实也是会让钱包很痛,但当时的消耗更多集中在给赛车的涂装消费上。

汽车媒体号RACE2NIGHT就提到痛车改造的费用问题:

“早期的痛车是以人工手绘的方式,将图案绘于车身。想想这耗时和费劲程度,贵也有贵的道理。而且若是之后移情别恋想换一个人,整部车就得重新喷漆,成本实在太高。直到90年代彩贴问世,爱好者们可以随意将喜爱的角色贴在车身,大大降低了成本。在2000年大型彩色输出技术兴起,同时ACG文化成为日本显学(痛车才真正成为全民风潮)。”[22]

早期痛车只能靠喷漆,虽然不是永久性彩绘,却也实在难改造;而现在改造痛车只需要在改色膜(film)技术的支持下打印出来覆盖在车身上即可,车体彩绘(automobile painting)也才能真正发展起来。

除开消费,还有另一个让钱包变痛的途径,那就是课税,因为你改变了车辆的外观,按照当时日本的规定需要在10日内办理变更登记,而且叠加税费(汽车税、重量税、燃油税、汽油税、环境税等)、保险等固定支出可以说相当可观。2026年日本甚至考虑征收“走行距離に応じて課税”,即每公里汽车行驶距离征税(该提案2022年就已经在研讨之中)。

02 痛车基础,初音未来就不基础

痛车文化在千禧年前后的流行,更多还是男性要素拉满的亚文化。甚至可以说痛车改造和日本暴走卡车(デコトラ)文化,即那种过度装饰、带来光污染的卡车在男性符号凝视上没有太多区别。如果要说痛的话,如今的痛包、痛衣和暴走卡车的视觉效果倒是一脉相承,毕竟暴走卡车就是依靠炫目的电镀零件、足够闪耀的霓虹灯,打造出一辆超大型带车轮的老虎机(观众可以在《赌博默示录》系列里看到类似的视觉效果),真正在全日本流行的依然是日本电影行业1976年上映的《卡车野郎》(トラック野郎)带动“东瀛追风少年”的暴走卡车文化。

早期的痛车文化要说和ACGN有关系的话,更多还是在对机甲动画镜头所营造的驾驶舱叙事,即内部沉浸幻想空间的衍生,痛车所绘制的图形除了赛车动漫形象为主以外,机甲形象上的图形也被他们所青睐。从最早的机甲动漫《魔神Z》(1972)、兵器化的超级机器人《机动战士高达》(1979)、多变形形态机甲《超时空要塞》(1982)到意念操控机甲《EVA》(1995)、人型战斗兵器《反叛的鲁路修》(2006),都成为痛车所喜欢绘制的主题。毕竟这一时期机甲动画塑造出的人机一体的身体现象学感知,与痛车文化中赛车与人一体的痛楚感知是一致的。

不过随着美日合作生产的变形金刚流行。尤其1990年汽车人与人型机甲可以通过行动战士(action masters),也就是关节均可转动的玩具模型以及的机甲模型实现转变;以及后期机甲模型,主要是Gunpla等塑胶模型开始大卖之后。虽然肉身无法进入微缩空间,虽然痛车本身带有的车窗框出街景与动画分镜高度相似,但通俗文化依然更看好“微型化,而不是巨人化”。毕竟这样可以更好获得孩童的欢迎,就像美国上个世纪流行的恐龙文化一样“塑料恐龙变成了国际廉价工艺品玩具,是几乎不可销毁的、有弹性的,用未来大有前途的材料制造”[23],当孩童更愿意操控玩具,而不是进入驾驶舱,痛车文化中的男性要素开始逐渐消退。

在这段时间痛车文化没有大规模流行,除了机甲动画带动孩童兴趣转移之外,还有日本就业冰河期(1993-2005)的到来。在1991年泡沫经济破裂之后,日本汽车销量几乎是断崖式下降,当时日本的年轻人秉持“四不主义”(不买车、不考驾照、不贷款、不追新),于是形成独特的“反汽车文化”,尤其是汽车改装市场规模微缩至1990年的1/5[24]。并且在这一时期中形成“若者の車離れ”(年轻人远离汽车)现象,到2005年媒体也开始系统性报道日本青年对汽车兴趣逐渐减退的现象。

随着团块世代逐渐退休,《劳务派遣法》等各种经济手段的刺激,日本经济出现复苏。尤其是数字娱乐开始出现产业化转向:2005年6月,Yamaha对VOCALOID进行更新,将音乐制作门槛从专业工作室下降到个人电脑;2005年12月,日本女子演唱团体AKB48成立,让粉丝拥有可以面对面握手的偶像;2006年11月,YouTube进入日本市场,成为世界视频网站先驱;2006年12月,NicoNico网建立,视频网站开始出现弹幕功能。

按照维基百科的说法,目前已知最早出现痛车与动漫相关的报道同样也是在这一时期:是2005年8月第68届Comic Market展上,也是CM在同年公司成立(有限会社コミケット),痛车才有足够的场地被协调参展。

其中的关键事件,就是初音未来与痛车文化的合流。

虚拟歌姬初音未来(はつねミク)2007年8月正式诞生,其语音合成技术带来了各二次元创作者的热烈加入,最后演变为“初音未来现象”。当年她在niconico发布的歌曲《メルト》也是首个以歌手身份演唱的歌曲,并成为日本音乐文化的转折点。

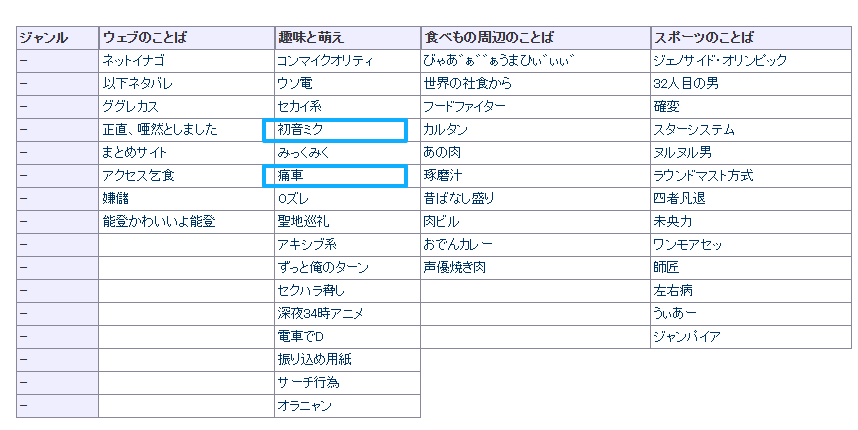

这一年日本《現代用語の基礎知識》收录了痛车这一单词,属于“趣味と萌え”一类。在这类下收录的还有“初音ミク”“聖地巡礼”“みっくみく”等词。

2008年的初音MIKU

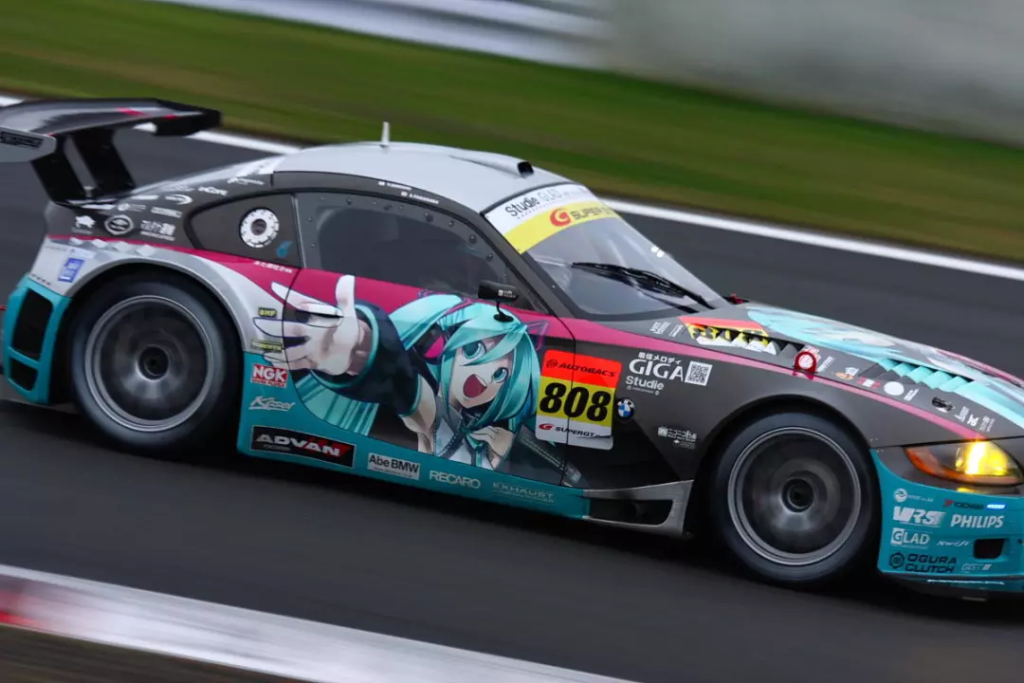

2008年,GOODSMILE RACING(GSR)车队以初音未来为形象代言参加日本顶级赛事SUPER GT。职员一开始提出痛车企划时,正好发现《现代用语基础知识》辞典中“初音未来”与“痛车”是并列同页,在经过3个月的招募、设计、制作之后,初音未来正式成为痛车形象,GSR车队在2009年也是继续以初音未来痛车参加了SUPER GT全部9场赛事,这是首个二次元形象成为痛车要素,是痛车文化从男性向要素转为女性向的重要一步,同时也是痛车与二次元文化融合并走向大众的关键性事件。此后初音未来成为了GSR形象大使,从未缺席。

到2025年也是初音未来18周年成年礼,日本厂商GSC更是推出初音未来GT计划的全新周边:赛车未来双面穿刺绣横须贺外套。

“若者の車離れ”并未结束,除了之前提到的缘由外,日本城市结构与交通替代方案变得日趋成熟。2007年日本国土交通省制定出台了《地域公共交通活性化再生法》,旨在开展促进地区公共交通活性化的支援措施,极大降低了日本地方全面面临的公共交通危机;2013年,日本颁布实施《交通政策基本法》,用以“增进公共交通机构利用这的便捷程度”[25]。公共交通完善之后,日本商圈与公司也都密集分布在地铁站500米生活圈附近,轨道通勤效率比汽车更高,私家车的生存空间也进一步被挤占,痛车的载体数量自然也逐年下降。

所以痛车文化符号逐渐被改编到公共交通工具,实现了从传统车辆向轨道交通迁移的变化,诸如观光痛巴士、痛接驳车、痛车厢等,2015年JR西日本就推出了 EVA 主题涂装的500系车型新干线500 TYPE EVA,2018年3月JR西日本再次推出与Hello Kitty联名主题痛列车。

在这一过程中,痛车文化从私人性转为公共性,导致其失去了属于自己的身体图式(Body Schema)。对于原本的痛车车主来说,痛装改造是对自己身体,不只是物理实体,更是意义投射媒介的改造。在这一改造过程中,拥有自我创作权,把自己热爱的形象,无论是男性元素还是女性元素的场景以“明显的自传特性展开,并展现了过去与现在、此处与彼处的叠套(telescoping)”[26],故而痛车也是另一种特有的摄影媒介。

再者说,购买汽车本来就是要“合法地购买一个可以移动且密闭的私人空间,不仅是个人性日常行为,也是社会性整治行动:将公共空间私有化,张扬行为主体的排他性”[27]主题意志,其外显的视觉涂装改造就是为了承载他人异样视线(视线が痛い,这也是痛词源的另一来源)带来的耻感强化。而痛车逐渐公共交通化之后,也是宏大叙事在对二次元亚文化收编的过程,系统由此实现了哈贝马斯所说的对“生活世界殖民化”(Kolonialisierung der Lebenswelt),这种二阶社会构想正是后期资本主义社会物化的不断发展带来的结果。

《名侦探柯南》漫画第790话《千叶警官的初恋情人》

也正是因为这样的改变,痛车群体也迎来了指称意义的变化。就像《名侦探柯南》中柯南对痛车的描述一样:“把那些萌物印刷在车身上,一般人会很心痛把车弄成这样,所以才这样叫的,对吧?”

青山刚昌借柯南之口对痛车(Itasha)的解释,包括后续因为谐音意大利车(Italia Sya),同时也影响了对痛车词源的考察。

不过这种抵抗可能并没有消失,而是从痛车转移到痛包、痛衣等更加身体化的载体中,进一步完成并延续具身化表达。

因为就在《名侦探柯南》漫画该图出现的内容,即漫画790-792话(《千叶警官的初恋情人》《还记得吗》《难道说你是…》)[28]正好提到了与痛包堆叠玩偶相似的画面。

犯人重井德子夫人的态度、暴走族对车辆的改造、车贴出现的JK48虚拟形象(集合了AKB48和虚拟歌姬)、车后的哥美拉模型,以及车内的涂鸦共同形成了痛车文化的某种凝缩性总结。

《名侦探柯南》漫画第790话 涉及痛车装饰的内容。警官车后座堆叠的是哥美拉(哥斯拉的谐音)手办合集,这已经有痛包的意味

03 最让你眼睛变痛的,其实是弹幕!弹幕!弹幕!

在痛车向痛包转移之前,其实还有一种一直被忽略却起到关键性作用的痛文化存在,那就是痛-弹幕。在空间地理学视域来看,痛车是私有化的公共性(车占据了公共空间),弹幕是公共化的私有性(弹幕淹没在视频之中)。并且与痛包文化形成了“空间固定→时间流动→身体附着”的载体变化关系,这其实也是二次元群体从占领物理空间(痛车),到搭建时间秩序(弹幕),最终回归日常身体实践(痛包)的转向过程。

所以,让我们把时间拉回到2008年前后。在这段时期里,初音未来与NicoNico可以说相互成就。而在中国这边,A站(2007.6)和B站(2009.6)也是先后成立,B站最开始就叫Mikufans,定位就是作为初音未来的粉丝社区。

无论是N站、A站还是B站,他们都有共同的网络文化符号,那就是弹幕(barrage),该词与徽章(badge,即吧唧)正好是谐音词。弹幕作为播放视频上的覆盖式评论(Overlaid comments),是同步性和社交性的共在,“其最大的特点就是允许受众在观看视频的同时将评论内容发送到服务器宇视频同步播放”[29]。

不管是实时评论还是覆盖式评论,都是首次实现了观众对作品评价的在线性与可见性。观众能发布弹幕的同时,也能看到其他观众的弹幕,这给视频作品带来强大的互动性。

当然,它必须要给予网络技术的发展才能成立,尤其是视频技术与在线技术都能支撑弹幕的即时发布与承载内容才可以。虽然早在1991年就可以用文字聊天的方式形成“文本洪流”,并且“这种集体狂欢式的文本互动已具备弹幕文化的核心特征——即时性、群体性和碎片化表达”[30],但在没有视频网站技术足以形成叠加可阅读文本的可见情况下,“文字与图像共生”尤其是同步共生依然没有实现。直到2008年前后弹幕网站被成功实现,此后因为智能手机普及与全球4G网络建设加速,让直播功能与弹幕功能再次融合,形成现在的视频可评论与直播可交互。其中YouTube最早与2011年实现实时聊天功能(命名为YouTube Live),后续各视频网站都跟进实现直播间互动功能,最后才彻底完成了不可见之物的可见性(la visibilité de l’invisible)。

这里说的可见并不是指的视频、直播或文本的可见,因为它们早就在各自的媒介现象学领域有悠久的传统,甚至也不是评鉴功能,毕竟《脂评本红楼梦》就是通过脂评系统对《红楼梦》进行解读。真正被完成可见的,是梅洛庞蒂说的“抓住正在生成的世界的意义或历史的意义”[31],也就是实时性。

实时性同时还带来了公共性与在场性,而这里还有一些技术实现的分野,YouTube Live是直播,也可以实时评论,但它位居视频画面侧边,有一个单独的滚动菜单,并未形成对视觉中心的失焦干扰,这样的阅读方式一点都不“痛”。而日式/中式弹幕风格完全不是这样:“首先,将文字评论从视频内容外围(评论区/侧边栏)移至视觉中心,换言之是文字与视频在空间的中心会师;其次,评论文字与视频帧精准同步(而不仅是整体视频的异步讨论),实现了时间同步绑定。另外,通过弹幕叠加形成的二次创作(如弹幕制御艺术等),成为新一轮的群体创作”[32]。

而且B站弹幕礼仪鼓励集体同声,在弹幕规则中写道“单一用户恶意在短时间内发送过多相同弹幕是被禁止的,而多个用户发送相同的弹幕则是被鼓励的,被视为共同的情感表达,不属于恶意刷屏”。

这里涉及计算机技术演化的关键性转变,因为弹幕软件必须要具备时间重组能力。这一能力的实现就是“从批代码(batch code)加工到终端行加工的转移,原来启动一个程序必须等待其执行结果,这一转移则让其具备中断性加工的能力。正是这个重要的本体演化,使得软件在时间流程中改变了其性质,通俗地说,包括弹幕在内的应用场景中的多屏重叠间并存与转换(也是多任务界面操作)之可能”[33]。

当弹幕与视频叠加之后,就会形成想象共同体的无时间性:“在互联网时空中,身处不同时空的个体通过网络界面的同时性建立想象的联系,在观看过程中,弹幕跟随线性的视频叙事自右至左飞逝而过,人们感受同时性的时间单位从报纸的单日作废缩短为转瞬即逝,观众想象着此时此刻自己与他人共同在场,观看着同样的故事。这种集体想象建构了与报纸、电视等大众媒介完全不同的同时性社会经验”[34] 。也就是说,弹幕技术的成熟本身就代表了赛博朋克的全民化,互联网研究专家胡泳教授就将这一时代出生的群体称之为屏幕世代。

屏幕世代拥有能将光感视觉(optical visuality)转化为触感视觉(haptic visuality)的能力。所谓触感视觉,劳拉·马克斯认为,这是让“电影的皮肤提供隐喻”把视觉与触觉同构,“强调电影通过其物质性、通过感知者与被在线客体之间的接触来进行意指”[35]。在互联网时代,触感视觉可以说是整个技术的底层逻辑。弹幕看似是视觉的快速移动,本质上其实是屏幕通过暂停、触摸、输入、发布等一系列触觉经验的历史性召回,进度条本身所具备的“倍速、暂停、拖动”等功能还可以更好帮助弹幕在具体某个时间节点定位,B站就有在评论区输入时间戳快速抵达视频该位置的功能。

于是弹幕动作所产生的“运动-图像”形成弹幕痕迹,它作为屏幕的快速侧显(Abschattungen)标记出两重被忽视的具身化痛性:第一重是在发送弹幕过程中对屏幕的按压所形成的可定位的知觉;第二重是在观看视频时被弹幕切断的图像完整性的创口。

互联网文化中的鬼畜视频就拥有第二重具身化痛性,不过它不是被弹幕所切割的视频,而是在“叙事结构的去中心化”[36]的多个视频彼此之间被零碎化的相互切割带来的拼贴创口,不过鬼畜视频在2025年的当下已经被短视频、土味视频、混剪视频等更泛风格的视频所收编,一如当时痛车从汽车转向公共交通,这是后话。

这些痛性并不是传统肉身现象学所说的“烧灼性的、戳刺的、钻刺的、刺痛的、啃咬的疼痛”[37],那是肉身所遭受的痛性,而弹幕所在的赛博社会里,屏幕身体自然是如大冢英志所说动漫人物那种符号式的身体(記号的身体),自然也是“不会受伤的身体”。但即便如此,我们依然可以从视觉创面中感受到触觉痛性。

实际上还存在第三重具身化痛性,虽然随着电脑技术的不断完善很难达到,但一旦达到就会阻断实时流动的观看,并且形成物联网意义上,而不是播放介质意义上的中断:那就是当群像弹幕书写作为可感知的可操作性现在(operational present of sensibility)击穿网站可承载量的最大冗余时,会即刻形成内爆(implosion)并带来网络卡顿。

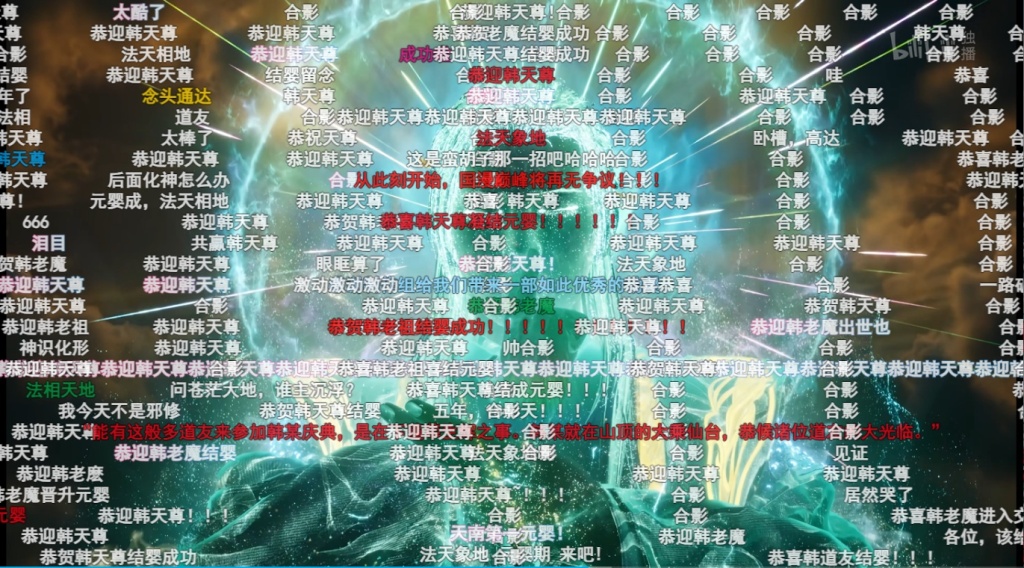

就连在2025年的当下,B站有这么强的弹幕承载能力的情况下,在8月16日11点《凡人修仙传》156话韩立结婴画面出现之后,依然因为在线观看人数过多(顶峰人数大概有54万+,单集播放量42小时破5亿)和弹幕过多(弹幕池容量3分钟被击穿,弹幕峰值飙至每分钟6.8万条,事后统计弹幕已经刷出了72万条)让B站服务期直接宕机崩溃长达17分钟,而且也是B站历史上首次页面加载失败的同时不能选择播放画质和看弹幕。

图为《凡人修仙传》动画第156话韩立结婴弹幕截图

04 线下弹幕与微缩痛车:痛包来袭

终于,我们来到了痛包(痛バ),它几乎成为最近2年最具代表性的痛文化载具之一。痛包可以看做是弹幕的线下化与痛车的微缩化:毕竟过度密集的摆阵背在身上基本就是弹幕堆叠的即视感,尤其是当痛包里展现的我推并不是集邮图鉴,而是复数个相同的吧唧、小卡时;而庞大又耗费甚巨的痛车确实也很难装点,重要的是确实充满比较强烈的男性凝视,无论这辆车上涂装的是机甲战神还是女性角色。

在痛文化里,要说最早性别溯源,痛车确实更倾向于男性御宅族(即便当下痛车同好会的热爱者也是男性居多),而痛包更多倾向于女性爱好者,尤其是全红婵在巴黎奥运会上的亮眼成绩,让大家看到她对痛包的热爱(无论是背上的玩偶大集合还是丝带痛包的二次元吧唧),痛文化也才在2024年8月之后迎来新一波热度。当然她痛的是她自己,这都是她的粉丝为表达对她的支持而给她扎的痛包。全红婵包上的玩偶既是Chiikawa(ちいかわ,本意是小而可爱的东西)浪潮的后续,同时也为25年LABUBU玩偶的流行带来巨大商机。

图为全红婵在2024年巴黎运动会上展示的痛包和玩偶集合

毕竟痛包实际上是应援包的同位词,正如痛衣有另一个称呼多巴胺穿搭(Dopamine Dressing)一样,一开始并不具备痛文化的属性。

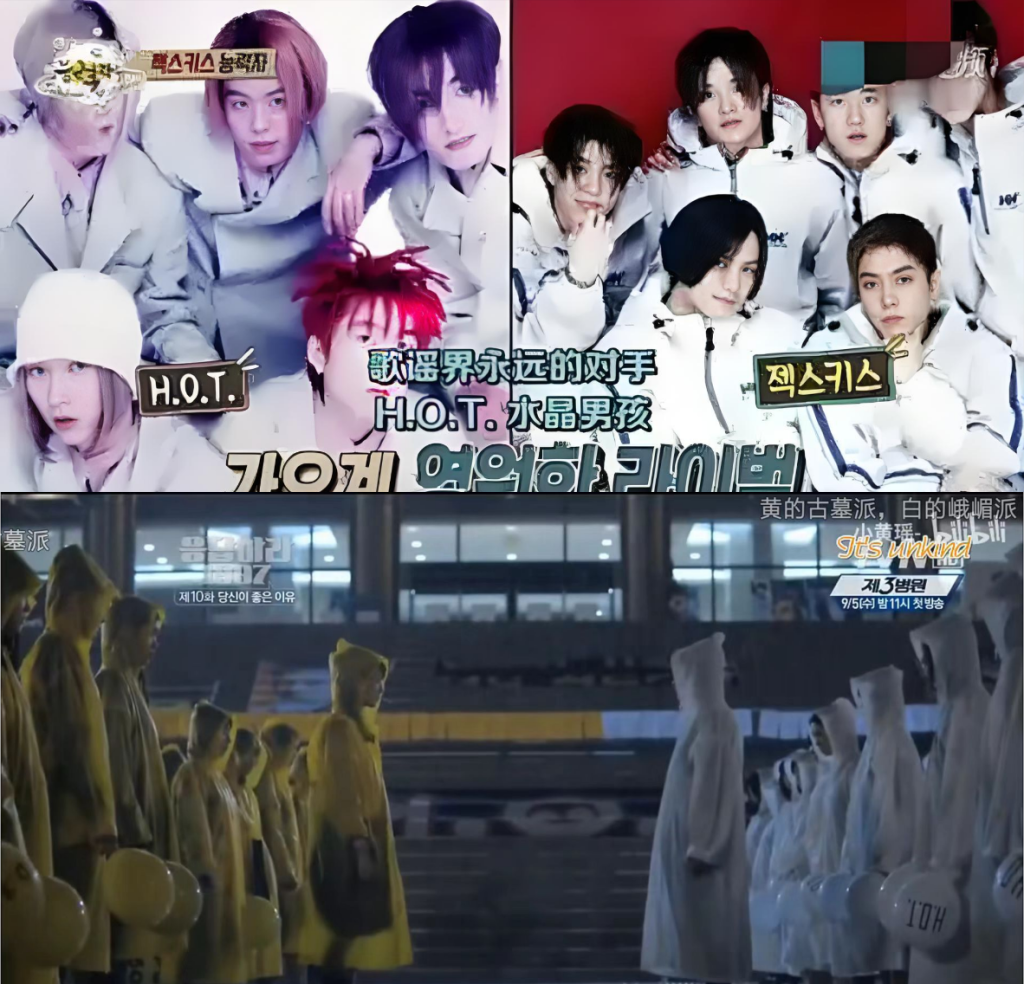

而如果要说到应援文化,那就有很长的年头,早在1997年的韩国就已经是规模化现象。当时可以说是娱乐产业的元祖级偶像,那就是H.O.T和水晶男孩,正是因为有两家先后出道的偶像团体产生良性竞争关系,才让韩国应援文化深耕并发扬光大。这在韩国2012年出品的电视剧《请回答1997》(응답하라 1997,2012)里有非常精彩粉丝攀比对抗赛,基本就是黄白大战。在这部电视剧里,我们能看到现在流行的痛包、吧唧、小卡都有出现,只不过那时不叫这个名字,而且那时还没有形成由官方开辟的全新周边生产线。直到2010年韩国娱乐公司SM在少女时代女团的专题《Oh!》中附赠女团成员自拍小卡片,明星小卡才正式成为痛文化的一员,并由此壮大了各种收藏卡市场。即便是号称永远不会损坏的NFT数字收藏卡,也抵挡不了实体卡的影响力,那就是“实体卡可当作挂件随身挂在包上”[38],所谓“吃谷不晒谷,等于没吃谷”就是这个道理。

H.O.T与水晶男孩的竞争关系,以及《请回答1997》剧照

而没有形成竞争的团队偶像应援文化,粉丝之间的对抗性就很容易从团队变成单推,就会形成新的队内咖位对抗,这也就是TFBOYS及时代峻峰推出的后续少年男团所面临的问题,这是后话。但对于当时2013年出道的TFBOYS偶像少年养成系男团来说,那几年的一片橙海所拉动的各种应援经济,具体方式和现在的痛文化没有本质区别。

如果真是“我推”,沉浸于这份应援文化所带来的狂热感基本就是詹金斯所说的“粉丝的刻板印象”(stereotype),虽然他说的是1966-1969年流行的《星际迷航》的粉丝:

“a.是会掏钱购买一切与电视剧或者其中演员相关产品的无脑消费者;b.会究其一生研究与电视剧相关的毫无意义的琐碎细节;c.赋予一些低价值的文化产品以不恰当的重要意义;d.是社会的脱节者,将生活局限于一个领域,完全拒绝其他社会经验;e.在同大众文化的亲密互动中或者女性化、或者无性别化;f.幼稚,情感和智力上均不成熟;8.无法区分现实与幻想。”[39]

确实是刻薄了些许,但粉丝不就是这样的吗?在大众文化资本的推动下,这些“艺术作品、书籍、唱片、纪念品、特定用途的印刷品(ephemera)等”[40]围绕偶像层出不穷地被生产出来,粉丝自然也是最热衷的收藏者。

但是,粉丝文化麾下的应援文化及其各种表现方式都会带来一个问题,那就是会被认为是“着魔的独狼和歇斯底里的群众”(obsessed loner & hysterical crowds),粉丝通过参与偶像文化的各种观看行为,形成幻想缝合的快感欲望,在情感经济(affective economies)的驱动下继续提升粉丝的超级消费主义感受力(hyper consumerist sensibility)。而在这个过程里,粉丝几乎被认为是丧失主体性的群像,就像过渡性客体(transitional objects)一样深陷热狂(cult)之中。这当然是粉丝病理化(pathologization)的阐释,但是我们应该如何解决这一弗洛伊德难题呢?

答案就是借助痛文化。

如本文一开始在<痛〇〇现象学发展脉络>一节中所说,痛文化继承了罪感文化与耻感文化,在“可见的审判性中找回了自己的主体性”,这份主体性就是健康的自伤自恋。

痛首次在中国首次大面积推广是2015年10月,《阿松》(Studio Pierrot改编)动画在B站上线。在这一季中松野空松(松野カラ松)总是穿着过度闪耀的衣服(闪片长裤、印着自己头像的衬衫、流彩美瞳、牛仔裤与皮夹克),说着相当中二的话语(在这一过程中还伴着空松专属BGM)。并在与六弟椴松和大哥小松的钓鱼回对话里展现出,让人在身体意义上非常疼痛的行为,当时小松直接痛得肋骨都断了。

空松也提出了痛文化的关键性问题:

“痛是什么意思?我又没有打他也没有踢他,为什么大家都说痛?我不是为了伤害别人而活的,为什么我那么爱大家,却会伤害到大家?这就是刺猬困境吗?……我是不论如何都会伤到别人罪恶男人(Guilt Guy),八方碰壁(Sight Shut Out),只能孤独地活下去(Only Loneliness)。”

《阿松》(2015)空松犯“痛”剧照

因为空松这段场景演绎实在过于痛,同时空松也特别喜欢日英文夹带说话,让“彩绘(paint)与痛(pain)是英文近音词”的谐音梗说法流行了10年,也就随之成为痛的又一个讹传来源。当然《阿松》动画里六胞胎的重复,是痛车符号的重复,也是痛弹幕的重复,他们对桥本喵/豆豆子的追求,是现代虚拟偶像的追求。

印有痛松的痛包宣传图

当然,空松在谈到痛时的自省行为,本质上就是自恋与自伤的双重属性。正如小松所说“只要让周围的感觉迟钝就好”,斋藤环也是这么认为的:“某种程度的非理性,准确说就是迟钝,是健康的条件……是自我表象统合而稳定,被肯定性的情感包容,自己的尊严自己来守护……不竞争谁更正确,不追求客观性,让对话成为主观与主观的交流”[41]。

在痛文化的改变下,痛包之于集卡的意义也已经逐渐发生变化,这正是大塚英志所谈及“符号消费”与“物语消费”的本质区别。

应援文化在集卡上的目标是尽可能收集并满足稀缺性,“商品的存在方式从零食这个物转向具有符号价值的卡片,实体发生了变化”。虽然这种“仙魔大战贴纸”是不具备故事情节的形象商品,是碎片化信息以“虚构性创作物语的同时处于缺乏信息” [42]存在的叠加态;但也正因为如此,符号产生了各异性,并在物语补全的角落中被刻意编造稀缺性。而应援文化的目标又是尽可能形成“全图鉴”,于是被人为制造的消费缺口就成为符号消费得以拉动购买欲求的重要窗口,而同时,在购买过程中产生的重复卡牌就是冗余符号,是应该被丢弃的耗材。

“然而,如果真实的消费对象不是符号价值,而是卡牌背后的物语,一切不快便烟消云散。因为不同数量、次序的卡牌可以形成不同的物语”[43]。邓剑在这段阐释中虽然是用来解释游戏运算的(比如多张卡牌就可能在游戏里被检索而触发combo机制),当然也可以用来解释痛包中对重复卡牌的再赋权,尤其是在房间内的摆阵,就是重复卡牌发挥出它物语最大化功能的时刻。

就像下图这样:

B站知名二次元UP主@进局子 摆阵视频封面图

如果我们把“收集全图鉴”当做一个结构化的父权制资本主义,那么它通过各种分级与稀缺方式(如专辑卡、特典卡、签售卡、打歌卡、周边卡以及巡回卡)[44]就是在刻意营造出肉身化、物质化的空洞性(incarnated,materialized emptiness)客体,以符号消费的情绪代餐出现,但本质上还是核心性不在场(central absence)[45]的代名词。那么,只需要通过数量自主叠加就能完成摆阵需求的,无论是痛包还是痛房间,就是女性主义流动性的身体告白,痛文化不需要通过全图鉴的操演结构完成自我认定,只需要情感性的表达完成对“我推”的喜爱。

这也是中式痛包比日式痛包更有流动性的原因,同时也让中式痛包能够反向文化输出日本痛包文化。按照BB姬文章的考证,中式痛包基本是三个不拘泥“不拘泥谷子类型、不拘泥谷子柄图、不拘泥谷子数量”,跳出小卡和吧唧的类型限制,甚至可以自我创作全新类型,像不织布、扑克牌、布片、试卷、零食、扭扭棒这些材料都可以,甚至还可以延伸到冰块、羽毛、书本、中性笔等看似和痛文化毫无关系的材料。而“铁皮吧唧加持的日式痛包”也带来痛文化一个新的文义变迁,那就是这些沉重的痛谷“对肩膀很不友好,背在身上真的很痛”[46]。

图源BB姬文章《这项越来越受樱花妹追捧的二次元手艺,是如何从中国反向文化输出的?》

不过中式痛包在日本还是会被耻感文化所影响(神奇的痛文化被耻感文化反推硬控),类似“紙類とか統-感のない缶バで痛バ組む気が知れない”(中式痛包的痛感太弱了,简直跟‘纸’痛包一样)这样的观点并不是少数,如果在日本确实有可能被正统痛包人指责“厨力不够”吧。

不过这又如何呢?痛文化就是可以痛一切。

余论:痛文化在路上

痛文化已经不再只是二次元的亚组成部分,它早已成为泛文化圈中可以不断延展的表达热爱的方式。就像本文一开始谈到的2.5次元一样,真正的刺点并不是数字的变化,不是从二次元到三次元之间“心之壁”的打破,而是那个“.”(小数点),这个标记意味着无限可能,让它不再拘泥于整数。毕竟整数是建构性的个体,而“.”(小数点)后可以跟上的数字不再受到固定的限制。

痛文化也是如此,它的形成和发展与网络技术不断发展,网络媒体平台尊重主体流动性,以及为热爱点燃生活意义的现代性社会密不可分:从一开始停留在痛车的涂装改造几何图像到可以绘制各种二次元形象,从视频与文字分离的评论区到弹幕可以叠加在上面形成赛博摆阵,再从应援文化中不断自我进化的痛包文化……痛文化历经数次转向变迁,从私人叙事走向焕发文化活力的现象级文化景观,也见证了当下年轻人群体自我表达的觉醒。

【本文作者但愿:成都市工会干部学校/文艺美学博士】

注释:

[①]郑浩. 全球首座二次元“痛岛”为周边商圈带来什么?上海杨浦晒“成绩单”[OL].澎湃新闻: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_31378130

[②]史佳桐. 单克价格超过2000元,痛金是啥?为什么如此火爆?[OL].澎湃新闻:https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_31464903

[③]LCC_Beta版. 当二次元向世界“打直球”,互联网大厂与地方政府都想接住[OL]. 钛媒体:https://www.tmtpost.com/7661924.html

[④]刘亚.从“痛系”流行语看日本人的耻感文化[J].青年文学家,2017 (29):180.

[⑤][日]宇野常宽 . ゼロ年代の想像力[M].余梦娇译.广西师范大学出版社,2024.10:p21-22.

[⑥]姜宇辉.火、危险、交感:电子游戏中的情感[J].文化艺术研究.2021.4,p19-20.

[⑦][美]鲁思·本尼迪克特.菊与刀[M].吕万和等译.商务印书馆,1990:p154.

[⑧]木子九.尿尿不出声才是真淑女?日本的羞耻文化到底有多癫![OL].第十一诊室:https://mp.weixin.qq.com/s/IMm95UVQ9ht9tc0fyXVt-g

[⑨][日]斋藤环.自伤自恋的精神分析.顾小佳译.广西师范大学出版社,2024.11:p27.

[⑩][日]冈田斗司夫 .阿宅,你已经死了![M].谈璞译.时报文化出版企业股份有限公司,2009.8:p158.

[11][日]冈田斗司夫 .阿宅,你已经死了![M].谈璞译.时报文化出版企业股份有限公司,2009.8:p41.

[12][加]莱斯利·克恩. 女性主义城市[M]. 上海人民出版社,2024.7:p18.

[13]Macro Kuo.为什么御宅文化与女权主义的冲突越演越烈?[OL].虎嗅: https://www.huxiu.com/article/409585.html

[14][美]艾丽斯·马利雍·杨. 像女孩那样丢球:论女性身体经验[M].何定照译.商周出版社,2006:p23.

[15][日]冈田斗司夫.阿宅,你已经死了![M].谈璞译.时报文化出版企业股份有限公司,2009.8:p41.

[16]名车志Daily. 我喜欢汽车,都是因为这些日本动漫[OL]. 界面新闻:https://www.jiemian.com/article/2117073.html

[17]上海汽车博物馆. 论汽车漫画,我只服日本[OL]. 界面新闻:https://www.jiemian.com/article/1574163.html

[18]彬帝. 除了《头文字 D》还有哪些经典的汽车题材漫画?[OL].知乎:https://www.zhihu.com/question/60780485/answer/1977925382

[19]マイプロフィール. NAVICARS+クルマ漫画大解剖[OL]. Minkara:https://minkara.carview.co.jp/userid/712132/blog/37380816/

[20]Maurice Merleau – Ponty. Sense and Non – Sense[M]. Northwestern University Press, 1964:p174.

[21]Espen Dahl .Incarnation, Pain, Theology: A Phenomenology of the Body[M]. 纪彤心译.Northwestern University Press,2024.7:p9

[22]Cassidyyyy. 玩车就已经够痛,更别说玩痛车了[OL].RACE2NIGHT: https://mp.weixin.qq.com/s/3S7Ku4dveFpfjeC8Ocoo7w

[23][美]博伊姆.怀旧的未来[M].杨德友译.译林出版社,2010.10:p41.

[24]Auto实验室. 经济跌了30年,日本年轻人都躺平了!不买车,不贷款,不考驾照[OL]. 汽车之家:https://chejiahao.autohome.com.cn/info/20957380?isfrom=m

[25][日]染野宪治.日本在公共交通与环保方面的经验[J].世界环境,2019.9:p42.

[26][新西兰]乔弗里·巴钦.更多疯狂的念头:历史、摄影、书写[M].中国民族文化出版社,2023:p190.

[27]吕永林.汽车:移动的私人空间[J].枣庄学院学报,2009.2:p21.

[28]详见名侦探柯南wiki漫画子菜单拉取信息。需要注意的是,该3回所在第75卷出版时间为2012年4月14日,此时痛车与痛包文化已经变成日常生活的一部分。[OL]名侦探柯南wiki:https://detectiveconan.fandom.com/zh/wiki/%E5%90%8D%E5%81%B5%E6%8E%A2%E6%9F%AF%E5%8D%97Wiki

[29]马志浩 ,葛进平. 日本动画的弹幕评论分析:一种准社会交往的视角 [J]. 国际新闻界, 2014.36 (08): p118.

[30]韩绪.弹幕,一种超越图文共生的新关系[J]. 美术观察, 2025, (04): p9.

[31] [法]莫罗·卡波内.图像的肉身:在绘画与电影之间[M].中工国际广播出版社,2025.7:p47.

[32] 韩绪.弹幕,一种超越图文共生的新关系[J]. 美术观察, 2025, (04): p11.

[33]孙藜.数字平面中书写的“观看化”:“弹幕”媒介史之思[J].新闻记者,2022,(12):46.

[34]张玲玲,朱旭光,栗青生.刷屏文化:弹幕社群的“同时性”与“想象的共同体”——以网络动画片《那年那兔那些事儿》的弹幕文本为例[J].未来传播,2020,27(05):44.

[35]严芳芳.“触感视觉”:一种重新认识电影的理论路径[J].文艺理论与批评,2020,(03):p115.

[36]李洪翠.风格·抵抗·收编:青年亚文化视域下的鬼畜视频研究[D].山东大学,2021.p32.

[37][立陶宛]索利乌斯·吉尼萨斯.疼痛现象学[M].尹汛文译.东方出版集团,2024.12:p185.

[38] 小冬.万元小卡,谁在买单?[OL].惊蛰研究所:https://www.huxiu.com/article/3099027.html

[39][美]亨利·詹金斯.文本盗猎者:电视粉丝与参与式文化[M].郑熙青译.北京大学出版社,2016:p9.

[40][美]约翰·费斯克.粉都的文化经济[C].陶东风编.粉丝文化读本[M].北京大学出版社,2009:p15

[41][日]斋藤环.自伤自恋的精神分析.顾小佳译.广西师范大学出版社,2024.11:p210.

[42][日]大塚英志.“御宅族”的精神史:1980年代论[M].周以量译.北京大学出版社,2015.11:p175.

[43]邓剑. 集卡游戏为何风靡?我们可能已经进入了“物语消费”的社会[OL].土逗公社:https://zhuanlan.zhihu.com/p/27325436

[44] 小冬.万元小卡,谁在买单?[OL].惊蛰研究所:https://www.huxiu.com/article/3099027.html

[45][斯洛文]齐泽克.实在界的鬼脸:齐泽克自选集[M].中央编译出版社,2025.2:p305.

[46]小熊猫.这项越来越受樱花妹追捧的二次元手艺,是如何从中国反向文化输出的?[OL] . BB姬,知乎:https://zhuanlan.zhihu.com/p/692056661